Por Jackson Rangel

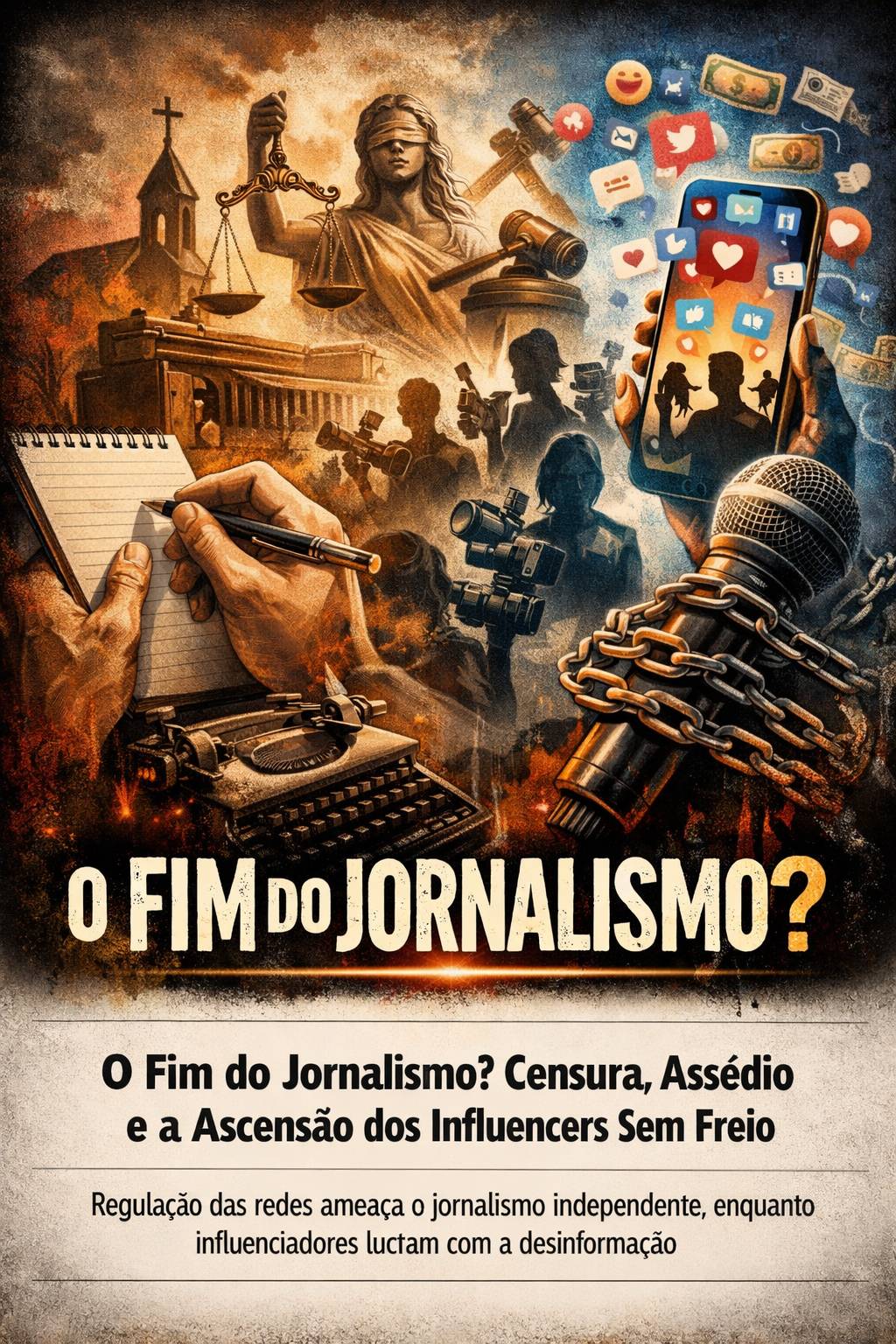

Houve um tempo em que o jornalismo se fazia com caderneta no bolso, caneta na mão e coragem no peito. Não havia algoritmo, impulsionamento ou audiência artificial. Havia método, apuração, confronto de versões e, sobretudo, responsabilidade pública. A informação não corria. Caminhava. E justamente por isso, chegava inteira.

Naquele período, a imprensa perdia em credibilidade apenas para a Igreja. Era referência moral, fonte de confiança social e instrumento de fiscalização do poder. Não porque fosse perfeita, mas porque era necessária. Hoje, paradoxalmente, em plena era da tecnologia em tempo real, a imprensa ocupa as últimas posições na fila das instituições confiáveis.

Essa queda não é fruto do acaso. Tampouco se explica apenas por erros internos. Ela decorre de um processo sistemático de deslegitimação, assédio judicial e censura indireta, travestida de proteção institucional, mas aplicada de forma seletiva.

Enquanto jornalistas enfrentam processos, intimidações, bloqueios de conteúdo e punições preventivas, os chamados influencers prosperam sem qualquer compromisso com a verdade, a checagem ou o contraditório. Não respondem por danos sociais, não enfrentam responsabilização proporcional e, ainda assim, são alçados à condição de “novos formadores de opinião”.

A lógica se inverteu.

O jornalismo profissional, que opera sob códigos éticos, registros legais e dever público, tornou-se o alvo preferencial. Já o discurso raso, emocional e performático ganhou proteção informal, audiência massiva e monetização irrestrita. Não por acaso, quem investiga incomoda. Quem grita, viraliza.

Nesse contexto, a chamada regulação das redes sociais surge como promessa de equilíbrio. Mas, na prática, ameaça ser o último prego no caixão do jornalismo independente. Não porque regular seja, em si, ilegítimo. Mas porque a forma como se propõe fazê-lo concentra poder decisório, amplia a subjetividade das punições e cria um ambiente de medo permanente para quem trabalha com informação crítica.

Regula-se o conteúdo. Silencia-se a apuração. Preserva-se o mercado.

O resultado tende a ser previsível: sobrevivem apenas os grandes conglomerados mercantilistas, capazes de absorver custos jurídicos, acomodar interesses políticos e vender notícia como produto — não como verdade. O jornalismo deixa de ser missão pública e se converte em mercadoria ajustável ao humor do patrocinador, do poder ou do algoritmo.

A história mostra que não é assim que sociedades saudáveis se informam. Democracias sólidas não temem jornalistas. Regimes inseguros, sim.

Quando a imprensa perde espaço, não surge o vácuo. Surge o ruído. E no ruído, a verdade não compete em igualdade. Ela perde para a mentira bem embalada, para o sensacionalismo e para o engajamento artificial.

O jornalismo não morreu por falta de tecnologia. Morre, lentamente, por excesso de controle, intimidação e covardia institucional. Morre quando investigar vira risco jurídico. Quando opinar vira infração. Quando questionar vira crime disfarçado.

Ainda assim, enquanto houver quem escreva com independência, apure com rigor e publique sem pedir permissão ao poder, o jornalismo resiste. Não como produto. Mas como ato de coragem.

E isso, nenhuma regulação deveria ousar sufocar